「一帯一路」という言葉を耳にしたことがある人は多いかもしれません。ニュースや国際情勢を扱う番組で頻繁に登場するこの言葉は、中国が主導する大規模な国際プロジェクトを指しています。けれども、実際にその内容や目的、そして抱えている問題点については詳しく知らない人も少なくありません。この記事では、一帯一路とは何かを具体的に説明し、その背景や課題についても掘り下げていきます。

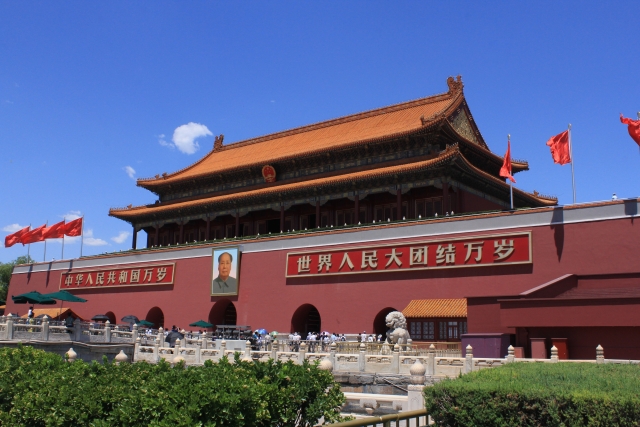

一帯一路は2013年、中国の習近平国家主席が提唱した構想です。正式には「シルクロード経済ベルト」と「21世紀海上シルクロード」という二つの経済圏を結び合わせたプロジェクトの総称です。陸路の「一帯」は中国から中央アジア、中東、ヨーロッパへと続く経済圏を意味し、海路の「一路」は中国から東南アジア、南アジア、アフリカ、そしてヨーロッパへとつながる航路を指しています。つまり、かつてのシルクロードを現代に復活させ、世界中をインフラでつなぐ壮大な計画なのです。

この構想の目的は大きく二つあります。一つは経済的なもので、中国が自国の製品や資本を国外に展開し、新しい市場を開拓することです。もう一つは政治的な意味合いで、各国との関係を深め、中国の国際的な影響力を高めることにあります。鉄道や港湾、道路、発電所といったインフラを整備することで相手国に大きな恩恵をもたらしつつ、その背後で中国が存在感を強めるという構図が見えてきます。

一帯一路によって実際に整備された鉄道や港湾は、物流の効率化や貿易の拡大に役立っています。たとえば、中国とヨーロッパを結ぶ国際貨物列車は以前に比べてはるかに短期間で物資を運べるようになりました。アフリカや東南アジアでは道路や発電所が建設され、人々の生活が便利になったという声もあります。このような成果を見ると、一帯一路が世界経済にとってプラスの側面を持っていることは確かです。

しかし、その一方で数多くの問題点も指摘されています。まず第一に、多額の資金を借りてインフラを整備する国々が「債務のわな」に陥るリスクです。中国からの融資で港や道路を建設したものの、返済が難しくなり、その国の財政を圧迫するケースがあります。スリランカでは、中国資本で建設した大規模な港を借金返済の代わりに長期間中国に貸し出すことになり、事実上の支配権を握られる事態が発生しました。このような事例は、相手国の主権や経済的独立を脅かすのではないかと懸念されています。

次に、環境への影響です。大規模な港湾建設や道路整備は自然環境に大きな負担をかけます。特に発展途上国では環境基準が緩いため、森林破壊や水質汚染、野生動物の生息地の消失などが問題になっています。短期的な経済発展の裏で、長期的に自然や地域社会に悪影響を残す可能性があるのです。

さらに、政治的な緊張を生み出す側面もあります。一帯一路の進展によって中国の影響力が強まることを警戒する国も少なくありません。アメリカや欧州諸国、日本やインドなどは、一帯一路を中国による「新しい帝国主義」ではないかと疑問視しています。そのため、プロジェクトを巡って国際社会の間で対立や摩擦が生まれることもあります。

また、実際の事業の透明性にも疑問が残ります。入札の過程や契約条件が不透明で、現地住民の声が十分に反映されていないことがしばしばあります。結果として、現地に雇用や技術移転があまり生まれず、むしろ中国からの労働者や企業が主導して利益を持ち帰るという構図が目立つこともあります。

それでも、一帯一路の存在感は無視できません。世界各国の経済発展の選択肢の一つとして受け入れられているのも事実です。資金や技術が不足している国にとって、中国からの投資は魅力的であり、インフラ整備のチャンスとなります。要は、その国自身がどう交渉し、どのように持続可能な形で活用するかが鍵になるのです。

一帯一路を理解するには、そのスケールの大きさをイメージすることが大切です。広大なユーラシア大陸を横断する鉄道網、海を越えて結ばれる港のネットワーク、それらが国境を超えて物流を加速させ、人々の暮らしを変えていく。そうした壮大なビジョンの中に、チャンスとリスクが同居しているのです。

まとめると、一帯一路は中国が世界規模で展開する巨大プロジェクトであり、経済的な利点をもたらす一方で、債務問題や環境破壊、政治的摩擦といった課題を抱えています。これからも各国がどのように関わり、どのようにリスクを回避しながら恩恵を受けていくのかが注目されます。ニュースの中でこの言葉を耳にしたときには、その背後にある大きな流れと複雑な事情を思い浮かべると、より深く理解できるでしょう。